Сергей Соловьёв: «Цена свободы – изгнанье…»

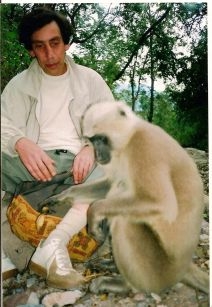

Сергей Соловьёв – писатель, которого не надо представлять читающей аудитории. Достаточно сказать, что он – автор знаменитого «мистико-географического» романа «Адамов мост», писавшегося им в течение семи лет и образно отсылающего к истории сотворения мира… Сам Соловьёв давно живёт за пределами родной земли, в немецком Мюнхене, откуда наш литературный портал и получил его эксклюзивное интервью.

— Сергей, что Вы читали в юности? На каких авторах «выросли». Кто были Ваши любимые герои? Насколько была в почёте литература в Вашей семье? Если можно, расскажите про Ваших родителей.

— Когда отец повёл меня шестилетнего на собеседование к директору школы, чтобы сдать туда на год раньше, по пути он всё пытался меня увещевать: только прошу тебя, не читай Блейка, Бёрнса и т.п., и умоляю, ради бога, не голоси дурным голосом свою бесконечную песню про осла. Я слушал и кивал. Кстати, потом, в школьной характеристике, у меня так и было написано: «Внимательно слушает советы старших и никогда им не следует». «Ну что, мальчик, какой стишок ты нам прочтёшь?» — Улыбнулась директриса, поправляя букли. «Во-первых, тётя, не стишок, — сказал я, — а стихотворение. Джон Мейсфилд, перевод Маршака. Морская лихорадка». И начал (надо сказать, что «с» и «ц» я не выговаривал):

Опять меня тянет в море, где небо кругом и вода.

Мне нужен только высокий корабль и в небе одна звезда,

И песни ветров, и штурвала толчки, и белого паруса дрожь,

И серый, туманный рассвет над водой, которого жадно ждёшь.

Опять меня тянет в море, и каждый пенный прибой

Морских валов, как древний зов, влечёт меня за собой.

Мне нужен только ветреный день, в седых облаках небосклон,

Летящие брызги, и пены клочки, и чайки тревожный стон.

Опять меня тянет в море, в бродячий цыганский быт,

Который знает и чайка морей, и вечно кочующий кит.

Мне острая, крепкая шутка нужна товарищей по кораблю

И мерные взмахи койки моей, где я после вахты сплю.

«Тааак, — сказала директриса, — а что ты ещё можешь?» И тут я, обернувшись на отца, грянул во всю душераздирающую: «Мы купили ишака – иии-а! – за четыре пятака – иии-а!..» Ария эта не лапидарная, где-то на полчаса, и отец уволок меня из кабинета. В школу меня в тот год так и не приняли. Но, оглядываясь, думаю, в жизни моей уже тогда всё определилось: корабль и осел.

— И бродячий цыганский быт?

— Да, и паруса дрожь. Мне было семь, когда родители развелись. Имущество – а кроме книг у нас ничего и не было – они поделили так: маме – стихи, отцу – проза. И вселенная раскололась на два мира, между которыми тёк Днепр. С тех пор и до своих семнадцати я ходил с одного берега на другой, пытаясь собой склеить эти берега. Уронили счастье, думали, что небьющееся оно. Или думал он, что она на лету подхватит, а она – что он. Десять лет ушло у них (создавших – нелепо, едва ль не в отместку друг другу – свои, чуждые себе, семьи) на то, чтобы снова встретиться, взглянуть в глаза и не расставаться с не пор уже никогда, оставаясь при этом на чужбине своих новых семей…

А когда мама меня вынашивала в какой-то тьмутаракани на херсонской бахче, а отец дожидался её в Киеве, писал прозу, подрабатывая в подённой газетёнке, она слала ему письма: мол, не волнуйся, примеряя на себя будущие доспехи мужа и отца, мы с мальчиком справимся, он, хотя и света ещё не видел, но, кажется, понимает, что главное – это быть в гармонии со своим замыслом, предназначением, а это значит – пиши и не волнуйся о нас; будешь ты счастлив в творчестве, будем и мы.

Жили мы в коммуналке, в одной комнате, меня привязывали к кроватке (потому что я всё время куда-то бурно мчался во сне и падал, но не останавливался) и загораживали ширмой от света. Но была щель, в которую я подглядывал, как они полуночничали со стихами и разговорами, и однажды (мне было пять) я услышал, как мама говорит, отложив книгу: «Шаром у нас покати, одно яйцо осталось, мальчика завтра нечем кормить». На следующий день я сбежал из садика и вернулся уже в темноте с оттопыренной пазухой и гордо водрузил на стол несколько лебединых яиц, каким-то образом выкраденных мной в зоопарке. Когда я родился, отец ради семьи пожертвовал литературой, творческой свободой. Совместить то и другое по тем временам он счёл невозможным. Может, отчасти ещё и потому, что сам был детдомовским, отданным родителями в уральский детдом и не забранным оттуда после войны. Этот детдомовский мальчик, взяв за руку, вёл его через всю жизнь.

— Ваш отец писал прозу?

— Да, продолжал писать до конца своих дней, но уже в стол. А тогда, будучи окрылён рекомендацией Юрия Нагибина в Литинститут, мучительно решал… и остался с нами в Киеве. Между ними – отцом и мамой, на двух берегах (и не на одном из них) – я и рос. Если сложить все наши с отцом прогулки (а мы так увлечённо и счастливо спорили, что не замечали всякий раз ни времени, ни пути, оказываясь на чёрт знает каком краю города), если их сложить – наверное, мы обошли с ним уже вокруг света. А мама долгие годы была в тени. Вернее, мы в тени, собственной. Потому что отец был человек лунный, а мама солнечный, боженька её поцеловал – так воздушно, как нам и не снилось.

— Вы говорите «был». Ваши родители ещё живы?

— Маме сейчас 82, живёт она в Мюнхене, куда, спустя годы, затосковав, переехал и отец, оставив семью. Перед смертью он успел написать краткую книгу – о своей жизни – «Дай оглянусь». Ушёл во сне, в клинике, в предгорьях Альп, так и оставив нас с мучительной загадкой об обстоятельствах своего ухода. Мама – совсем недавно – без семи оперированных органов, в состоянии, при котором обычно вызывают скорую, садится в самолёт и летит ко мне в Индию, прихватив в дорогу потрёпанный томик Набокова.

Вот сейчас подумал, что тот «раздел имущества» на стихи и прозу, говоря полушутя, всё же сказался на мне: на моих попытках привести распавшееся к единому – поэзию и прозу – к их изначальной целостности. Но не путём алхимических стараний по созданию некоего голема «поэтической прозы», а выходом к андрогинной симфоничности её речевого ландшафта, к тому, на что не способны ни проза, ни поэзия по отдельности, именно в силу своих особенностей.

— А родители отца и мамы – застали ли Вы их?

— Отец прервал связь со своими родителями ещё в детстве, после того как они от него отказались и нескольких его попыток с ними встретиться. А бабушка (по маминой линии) – несбывшаяся актриса нервной поздней красоты – работала врачом, вышла замуж, не заметив этого, как выходят на минутный перрон полустанка, и прожила с ним, с моим дедом, до своей смерти, так и не разглядев, по сути, кто перед ней. Да и вообще, не думаю, что кто-нибудь его разглядел. Сажали его с частотой бравших город – то петлюровцы, то красные, то белые, то синие… Потом, служа в паровозном депо Калуги, он гонял чаи с Циолковским, прошёл войну сапёром, ни словом никогда не обмолвился об этом, только вернулся лысым, со всё теми же осенними и озорными глазами, как у Пикассо. А его родители (мать была первой красавицей Польши) держали пароход в Белоруссии, назвав этот пароход в честь сына – Лео. Как я, спустя век, назвал своего сына, зачатого в индийских джунглях, в честь деда – Лёня.

— Как Вы думаете, Пушкин, Гоголь, Достоевский, Чехов – они уже написали «всё», или золотой фонд русской классики всё-таки ещё должен и будет пополняться?

— Вопреки неизбывным токованьям на этом засиженном в последние полсотни лет суку, думаю, что пока жив язык, «всё» не может быть написано. Хотя бы потому, что движутся, изменяясь – и ландшафт языка, и картина мира. И это всегда творческий вызов. Другое дело – кто, как и когда этот вызов способен принять. Возможно, есть – как история состоявшейся литературы – история и «пропущенных» вызовов.

— Какой из Ваших романов Вы считаете самым сильным? Как он у Вас «родился»?

— Если иметь в виду тот, который писал семь лет и, похоже, все сорок шёл к нему, тот, в который я с божьей помощью вложил всё, что могу и значу, и с которым я утратил всё, кем я был и что имел – это «Адамов мост». И как преддверье к нему – роман «Аморт», который впоследствии я переписал, сократив до рассказа. Если Суд существует (во что я не верю), и там будут что-то взвешивать, то, думаю, именно это, остальное – обёртка, начиная с «я». Хотя, мир шутит человеком, и бог его знает, какой оттуда видится наша жизнь с её мнимыми ценностями – тот ещё ракурс!

О том, как «родился» этот роман (который не совсем роман – никаких признаков, традиционно присущих этому жанру, в нём нет, или почти нет), я уже не раз говорил в интервью. О замысле – написать книгу о счастье. Не просто «о», но и самим этим чувством написанную. И чтобы все слова в ней светились от этой впервые дарованной им возможности. Не странно ли, что нет у людей такой книги? Не странно. По известным причинам. Дарованное отнимается и только тогда становится ощутимым – и в жизни, и в искусстве. Но и помимо этого: у чистого счастья ведь и слов нет – как, чем оно может быть написано? А если бы случилось невозможное, и такая книга была бы написана (была, случилось, почти), кто читатель такой книги? Не может его быть. Счастью не сочувствуют, не сопереживают. Это как с близостью, она меж двумя, её не разделишь с третьим, иначе это уже называется по-другому. А счастье, близость с ним – и того невыразимей. Тем не менее, книга была написана. Почти. Потому что жизнь заглядывала через плечо по мере письма и, себе на уме, не стояла на месте. Вовлекая и пишущего, и написанное в череду — кто бы подумать мог, каких превращений. И книга рая постепенно превращалась в книгу изгнанья.

Герой романа оказывается перед тем же выбором, перед которым стоял отец при моём появлении на свет. Выбором между двумя жертвами. И тень отца стоит рядом с героем. И ещё сильнее и очевиднее стоит в нём самом – как сыновье чувство второй попытки несбывшейся судьбы отца. И он мучительно не может сделать этот выбор, находясь ровно посередине между этими двумя жертвами. И видит, как ломаются корабли, поднятые этой волной, пришедшейся ровно посередине. И как исчезают в пучине: точка, вспененная воронка. Равные жертвы – ровно посередине сердца, ума, чувства судьбы. И он делает шаг – тот, где цена свободы – изгнанье.

— О чём же эта книга – о счастье? О любви? О свободе, о выборе? Об их цене?

— Меньше всего этот роман обращён к досужему вопросу «о чём?». Меньше всего и ответим: о странствии по Индии (и не только) двух любящих друг друга людей – мужчины и женщины – становящихся четырьмя и не одним из них.

— В одном из недавних Ваших интервью Вы прояснили, о каком счастье идёт речь: «Когда ты вдруг выходишь к такой степени открытости и близости с миром, какая тебе и не снилась ещё вчера, когда ты был «человеком». И в этом счастье не нега благости, а натянутая тетива. И предельная концентрация всех твоих сил, которых бы никак не хватило, когда бы не было этой открытости свыше. И женщины рядом. Такой, с которой всё это не то что делишь, но так и настолько, как, похоже, с людьми не бывает». Расскажите об этой встрече. То есть речь идёт об идеальной второй половине?

— Речь, прежде всего, о речи. О единственном, что способно противостоять энтропии мира, стоящего без неё по горло в небытии и уходящего сквозь наши жизни и вместе с ними без следа. Чудо встречи этих двух героев книги – речевое: каждый из них наделён этим редким даром, почти вровень скорости танцующих преображений живой материи, и то, что они нашли друг друга и стали единым на этой линии отрыва – вот то невозможное, что названо их счастьем.

— Роман «Адамов мост», насколько мне известно, имеет автобиографические истоки. Что в нём неавтобиографично?

— Совершенно не автобиографично, наверное, главное. Ровно посередине книги есть глава «Чандра», своего рода вставная повесть, которая прерывает течение романа, являясь как бы вторым дном его, и в то же время – окном, глядя из которого роман предстаёт совсем в другом свете и с другими ключами прочтения. В этой повести нет ни его, ни её, ни их странствия, ни всего того мира и чувств, и главное, речи, к которым мы привыкли, глядя на происходящее их глазами. Более того, я бы сказал, что из этого окна мы смотрим вообще не человечьими глазами. А глазами тигрицы, живущей в джунглях, и её тигриного рода. Точнее, это попытка максимально приблизиться к этому другому экзистенциальному опыту. Но как об этом говорить, если нет ни традиции, ни текстов, создающих хоть какое-то поле восприятия? Ни опыта письма, ни опыта чтения. Это ведь не про то, о чём Киплинг-Пришвин-Даррелл и др., не об аллегориях и антропологических проекциях на мир дикой природы. Вот Хайдеггер говорит, что мы слишком рано приходим к богу и слишком поздно к бытию. Хотя, думаю, у него это философско умозрительное, и к реальному личному опыту приближения к миру (природе), который давно уже сторонится человека и с которым у нас уже почти никакой связи, отношения не имеет. Как «никакой связи», изумляется человек, я её люблю и чувствую. Ну да, ну да… Но — «не то, что мните вы, природа». Так вот, я бы сказал, что эта повесть – попытка такого «другого» взгляда, глазами тигрицы Чандры. Хотя часть повести всё же связана с людьми — индусами и той Индией, которая сокрыта от взора пришлых, в том числе и от этих двоих, которые, странствуя по этой земле, давно уже перестали быть для неё чужими. Они, эти двое, и сейчас там, во взгляде этой тигрицы, они и сталкивались с ней, и чудом остались живы, но не знают всей той истории, в которую невольно вовлечены. Эта история видна лишь читателю, которому открыты оба плана романа. Причём сквозь этот второй план (Чандру) роман и наводится на последнюю резкость. В этой повести, помимо тигрицы, действуют несколько человек, главные из которых – браконьер Джоши (в определённом смысле альтер-эго героя романа, они даже кратко, но не случайно, встречаются друг с другом) и отшельник, в пещере которого на краю джунглей ночуют эти двое, мужчина и женщина, в опустевшей после его странной смерти пещере, где недолгое время с отшельником жил и Джоши с двумя тигренками – сестрой и братом той самой Чандры.

— То есть, за исключением этой вставной повести, повествование в романе линейное: герои путешествуют по Индии…

— Нет, не совсем. Главы «рая» в романе чередуются с главами «изгнанья», и в этих последних герой как-то задумывается над маленькой неоконченной новеллой Кафки «Егерь Гракх» — о егере, застрявшем между этим светом и тем на некой барке – и незаметно начинает всё больше отождествлять себя с ним. Как же всё это случилось, оглядывается герой на свою жизнь, и почему я здесь, на этой барке, и кто эта женщина с чертами той, с которой мы были так счастливы? Как же это случилось, спрашивает себя Джоши, оказавшись в том же лесу, потеряв брата, жену, глядя на всю свою сломанную жизнь сквозь пелену непонимания – когда случилось это, где? И оба они – и Джоши, и герой отражаются в глазах тигрицы с её сломанной жизнью. В чём моя вина, спрашивает себя егерь, не первую сотню лет болтаясь между мирами, и не находит её. Лёгкий поворот руля, шепчет егерь, мир невнимательности Капитана, притяжение какой-то дивной родины, и вот ты уже не там и не тот, кем был, и барка твоя дрейфует в нижних пределах смерти.

— Во время работы над «Адамовым мостом» ориентировались ли Вы на какие-то литературные образцы?

— Сознательно – нет. А неосознанно – кто ж это знает? Вот в рецензиях говорят о Саше Соколове, о прозе Мандельштама, о том же Джойсе, о Гоголе, о Сосноре… О Даррелле (не том, которой про животных, а об авторе «Александрийского квартета»). Вообще писалась эта книга, скорее, как пишется стихотворение – интуитивно, без плана, ощупью от слова к слову.

— Кто (или что) вообще видится Вам наиболее значительным в литературе? – не обязательно в современной и русской – в литературе вообще. И чего, напротив, Вам в современной русской литературе не хватает? Каким Вы видите её будущее?

— Наиболее значительным сейчас – истощение. Хотя, вот уж сколько вздыхали по этому поводу в ХХ веке – а оказалось, одном из вершинных в литературе. А Пушкин в то время, которое мы называем золотым веком, пишет статью «О ничтожестве литературы русской». И, может быть, если уж говорить об истощении, то, наверное, скорее, не письма, а чтения, и шире – восприятия. Писатели есть и будут, и это всегда одиночки, а вот читательская аудитория, её настройки, похоже, существенно меняются в сторону понижения.

Не хватает – неизменного: единичности и обоюдной любви к языку. И безумия на этом пути. Но что значит «не хватает»? Это питает любую эпоху.

А будущее – всё тот же Адам, дающий имена, каким бы изношенным мир ни казался.

— То, что Вы живёте по преимуществу вне России, даёт ли Вам некоторое преимущество в видении здешних литературных процессов? – если, конечно, они Вас вообще интересуют.

— Процессы, признаться, меня уже как-то мало интересуют, как и всё обобщённое, коллективное. Есть единичные проявления божьего дара. И прорывы к порождению новых миров. Как из недавних и последних – созданное Алёшей Парщиковым. И сейчас, накануне пятилетия со времени его ухода, где-то там, на том небосклоне, звезда его только ещё разгорается между тремя Николами – Кузанским, Гоголем и Тёсла.

— Как Вы относитесь к ненормативной лексике в литературе?

— Давайте я расскажу Вам о том, чем сейчас занят. Есть, как Вы, наверное, знаете, скандально известные письма Джойса к его жене Норе Барнакл. Речь идёт об их пресловутой переписке, где они договорились поддерживать физическую близость – в открытую, прямо, находясь на вынужденном расстоянии. Письма Норы утрачены. Письма Джойса (около десятка, почти ежедневных) сохранились. У нас они не переведены. И не только потому, что изобилуют ненормативной лексикой (которую на многие языки, в отличие от русского, перевести можно, находя приемлемые эквиваленты), но и, прежде всего, потому, что они целиком находятся на том поле, которое у нас (в литературе) по сей день вызывает у большинства читателей ханжескую настороженность. И если на многих других полях наша литература была чуть ли не «впереди планеты всей», то здесь она, за редкими исключениями, продолжает сохранять эту чопорную мину старой девы. Так вот, в целом письма эти до краёв наполнены «похотью», «грязью», «спермой», «сексуальной экспансией самца» и – безудержной любовью. Кавычки можно было бы снять, если бы в нашей (и не только) традиции существовало обжитое словом (литературой) пространство этой темы. Не менее важной, чем бог, например, или смерть.

— Кажется, это не первый Ваш опыт приближения к этой теме? В Википедии даже написано, что на рубеже 1980-90-х гг. Вам принадлежала пальма первенства в русской эротической поэзии.

— Да, близость по природе своей сторонится слов. Иначе – куклы на простынях, а бог в окно вышел. На протяжении жизни я по-разному пытался приблизиться к этой территории, испытывая границы возможного. (Что не помешало написать, похоже, главную свою книгу – «Адамов мост» – об отношениях мужчины и женщины – без единой эротической сцены.) Да, письма Джойса даже спустя столетие с сексуальными и прочими революциями вызывают шок у более-менее целомудренных, отторжение – у закалённых и неуютное приятие у заинтересованных. Если бы за этими письмами не стояла фигура автора «Улисса», возможно, всё это сильно смещалось бы в сторону порно, хотя и особого рода. Ситуация непростая. С одной стороны, выволакивать на свет интимную частную переписку – удел «жёлтой» прессы и шоу-бизнеса (как, например, недавняя продажа некоторых их этих писем на Сотсби за полмиллиона долларов), и человеческому достоинству тут нечего делать. С другой, если снять «накипь», в этих письмах есть вызов – творческий. И обеспечивается он не только темой, языком, в собственном смысле письмом, но и, не в меньше мере, самим Джойсом, этой Вавилонской башней литературы, писателем, который (как по-своему Данте, Шекспир или Гомер) в течение своей недолгой жизни сделал то, на что нужны столетия, точнее, не измеримое временем. Понятно (мне), что переводить эти письма прямо и буквально не имело смысла. Автор «Улисса» в них вынесен за скобку, остаётся просто Джим, могучий и слабый, самец, страстно и «грязно» берущий свою возлюбленную. Я для этих «не-переводов» безотчётно выбрал зыбкую нетипичную траекторию – провести текст между тремя «гравитационными полями»: письмами, «Улиссом» и собственным восприятием. Стараясь удерживаться на линии серединного напряжения между ними. В пользу такого подхода: Нора – Молли в «Улиссе» Джойса. Примерно по такому же пути переноса с расширением поля попробовал двинуться и я, только не с двумя, а с тремя фигурами. Или, иначе говоря, фигурой Молли в данном случае становятся сами письма, перевоссоздаваемые в русском языке на пару с Джойсом. Я понимаю, что многое в этих моих опытах может вызвать неприятие, отторжение и пр. И этическое, и эстетическое. Тому есть причины, во многом лежащие за пределами самих текстов. Что ж, такова ситуация – да, неоднозначная. Для меня тоже. Покамест я опубликовал несколько переводов в фейсбуке, любопытная реакция, хотя в общем предсказуемая. С изданием их тоже, наверное, будет история – у нас ведь, похоже, не густо с журналами, адекватными таким текстам. А что касается ненормативной лексики, я в этих переложениях не употребил ни одного нецензурного слова, найдя в русском языке возможности обойтись без них.

— Каково, по-Вашему, будущее России, учитывая её прошлое и настоящее? Какая идея сегодня могла бы стать для неё национальной?

— Избави бог нас уже от этих «национальных идей» и прочих монстров пафоса, засевающих поля будущего костьми настоящего. Пора бы спешиться в «сокровенного» человека, в нормальную частную жизнь.

— Можно ли нынче «прокормиться» одной литературой? Обеспечивает ли она Вам достойную жизнь?

— Литература – если мы о творчестве, а не о подённом ремесле – не кормит и не обеспечивает. Она, как сказал Пастернак, похожа на круженье десятка мельниц на краю голого поля в чёрный, голодный год.

— Должен ли писатель иметь гражданскую позицию? А отстаивать её?

— Думаю, нет. И не только гражданскую, но и какую бы то ни было. Может, но не должен. Он дух, джин лампы, и повелитель у него один – дар речи.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА