Андрей Тавров: Русская литература неумолимо вплыла в период узаконенного правилами «хорошего» литературного тона невежества

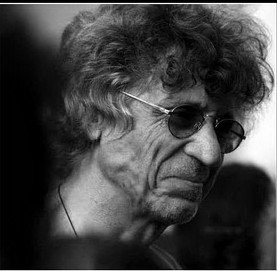

Андрей Тавров — поэт, мыслитель и эссеист, координатор поэтической серии издательского проекта «Русский Гулливер». Его можно без преувеличения отнести к верхушке литературной элиты — и за написанные им строки, и за подвижническую деятельность на этой благородной ниве. Сегодня он в гостях у нашего литературного портала…

— Андрей Михайлович, пожалуйста, расскажите о себе. Где вы росли? Кто привил вам любовь к литературе? Кого вы читали в детстве и юности?

— Я вырос в Сочи. Тогда там, над городом, где стоял наш дом, было много всего живого: бабочки, змеи, шакалы, перепёлки, летучие мыши, кипарисы, пальмы… Это было главным. Ощущение юга, южного города вне всяких культурных традиций, окружённого разношёрстными туристами со всех концов света, пульсация праздника, музыка, характерный говор беженцев из Кубани, селившихся здесь — это я перечисляю основное, карты-картинки первоначального ещё детского жизненного расклада. Военные… Безусловное уважение к военным, которое сегодня напрочь отсутствует: тогда военный — значило очень хороший человек. Друзья, которые потом почти все сели, в смысле по тюрьмам, замечательные ребята, не нашедшие себя…

Мной занималась бабушка, брала какие-то советские книги из библиотеки, причём гладила утюгом каждую страницу, «чтобы убить микробов». С тех пор страницы — это что-то особое, жаркое, раскалённое, доступное не сразу, а через ритуал. Позже, уже в Москве, потрясение от Майн Рида, потом от Джека Лондона.

— Когда вы сами начали писать? Помните ли своё первое стихотворение?

— Первое своё стихотворение я сымпровизировал во время прогулки с товарищами в 4-м классе. Оно было, кажется, не совсем цензурным, во всяком случае, мои друзья живо заинтересовались и спросили, где можно почитать. Я сказал, что не знаю, потому что только что сочинил, чему они не поверили. Помню, что это была довольно-таки длинная импровизация, подозреваю, что невинно-похабная, поскольку я на удивление долго не понимал «что к чему», просто повторял слова.

Поэзия призвана выправить вывих мира

— Вы долгое время были известны как Андрей Суздальцев. Почему изменили фамилию?

— К 1997 году я понял, что хожу по кругу. Что я создал свою поэтику, которая меня больше не устраивает, но разорвать её правила я был не в силах. Той осенью я отправился в деревню под Валдаем, вооружившись томиком Шекспира и «Выбранным» Алексея Парщикова. Мучаясь и ужасаясь, я пытался выбраться из собственных ограничительных правил письма в сообществе двух собак и привидений ближайших болот — во время войны там затонуло много техники и солдат, нашей и немецкой. Через месяц моего житья в глухой деревеньке без магазина и транспорта, что-то блеснуло. Там проходит водораздел — разлом плиты, энергетика бешеная. Этим летом мы ездили туда (вот уж не думал, что попаду) с поэтом Олегом Асиновским на его машине. Всё там так и осталось — несколько домиков, дикие озёра. Парщиков потом мне говорил, что для него это тоже особое место, его поэма «Нефть» начинается как раз с Валдая. В общем, когда пошли новые стихи, я понял, что это не Суздальцев. Да и жизнь так сложилась, что эта фамилия отчима мне показалась не моей. И я взял фамилию деда.

— Если можно, расскажите про проект «Русский Гулливер». Насколько я понимаю, от вас зависит отбор авторов для издания в поэтической серии. Трудно ли туда попасть? Есть у вас «фавориты»? Чего это стОит и что это даёт поэту — напечататься в «Русском Гулливере»? Нужны ли такие проекты в современной России? И кому они больше нужны сегодня, когда поэзия несколько… оттёрта от пьедестала: читателю или поэту?

— Проект «Русский Гулливер» обязан своим существованием замечательному поэту Вадиму Месяцу. Сначала это была идея создания фантастического по силе и необычного по мышлению поэтического материка, что-то вроде борхесовского сообщества русских поэтов и писателей. Вадим приехал из Америки и мыслил глобально. Он переливал воду из Белого моря в Чёрное, и из Москвы-реки в Гудзон — знакомил через себя самого, через своё тело пространства и материки. Надо ли говорить, что это было тело поэта, в котором таятся буквы, знаки и рифмы. Вот это и было интуитивным зерном проекта. Соединить пространства и наиболее фантастических их обитателей — естественно, поэтов, а кого же ещё? Разумеется, самых талантливых. Из этого зерна выросло довольно-таки внушительное дерево. В нашем издательстве на сегодня издано максимальное количество книг современной русской поэзии, тут мы лидеры. Мы издаём журнал «Гвидеон», за который я отвечаю, сейчас готовим 11-й номер. Выступаем с чтениями стихов по всему миру. Сейчас стартовала премия Русского Гулливера, опубликован первый лонг-лист.

Вы говорите, что поэзия оттёрта от пьедестала. А что считать пьедесталом? Я не марксист, я не считаю, что некоторый базис определяет некоторую надстройку. Поэзия — если она поэзия истинная, космическая, резонирующая с основными ритмами мира, она сама во многом формирует лицо этого мира, вопреки его наивно деструктивной идее создания мира и общества с опорой на интеллект в его узком и прагматичном понимании. Поэзия способна изменять мир, невзирая на пьедесталы, правила, приоритеты. В этом смысле поэзия — вне закона. Она сама создаёт, а вернее, проводит основные законы духовного мира в мир людей, обеспечивая духовную терапию, без которой этот мир давно бы уже кончился. Занятие увлекательное, но некомфортное, мягко говоря.

Поэзия — это состав крови, а проза — одежда на том же теле

— Ранее, то есть в Советском Союзе, хоть тогда и было всё совсем не прекрасно, существовала неоспоримая элита, в том числе литературная. Кто сегодня относится к поэтической элите? Назовите, пожалуйста, хоть нескольких авторов. У вас есть своя тусовка, кроме объединяющего всех вас «Русского Гулливера»?

— Со времён Георгия Федотова, замечательного философа, поставившего вопрос о формировании в России культурной элиты, прошло довольно-таки много времени, и смыслы слов сильно поменялись. Теперь элита — это те, кто претендует на деньги, власть и глянец. Собчак, Абрамович, все эти яхтсмены и туристы. Поэтому я не буду говорить об элите. Есть поэты, которые прибавляют к жизни жизнь, а есть те, которые отнимают жизнь у жизни. Как я уже начал говорить, поэзия как таковая — терапевтична, целительна, «болящий дух врачует песнопенье», по выражению Баратынского, поэзия призвана выправить вывих мира, и те, кто занят этим делом, ведая или не ведая, те для меня и являются элитой. Это как церковь официальная и реальное «тело Христово» — не совпадают.

Не думаю, что официальные «лидеры духа» могут сравняться хотя бы отчасти с такими людьми, как Григорий Померанц, Зинаида Миркина, Николай Болдырев, Экхарт Толе, Александр Мень, Борис Орион, Тик Нат Хан. Смешно и сравнивать. В поэзии есть своя элита, далеко не всем известная. Но я же говорю о себе, о своём восприятии. Ну, если несколько имён, имея в виду, что существуют десятки достойных прекрасных поэтов, то это Вадим Месяц, Алексей Афонин, Екатерина Симонова, Юрий Казарин, Екатерина Перченкова, Сергей Соловьёв. Интересен ранний Уланов. Без Алексея Парщикова я не мыслю современной поэзии — это её рыцарь, парус. Ещё, но уже немного по-другому — Това (Оксана Родионова), Дмитрий Машарыгин…

Талантливых авторов много, но для меня самое главное — интуитивная направленность человека на исцеление мира в том плане, что вселенная — самоисцеляющийся организм, и пока люди не идут вразрез с этим импульсом, она способна на самые невероятные чудеса. Таким человеком может быть и поэт, но тут нужна глубина, духовная зрелость и самоотдача. Плюс безупречная техника, конечно.

— Что вы сами сейчас пишете? Над чем работаете?

— Недавно я закончил основную свою работу, большую книгу в стихах «Проект Данте» — поэзию, развивающуюся в русле больших поэм Гомера, Паунда, Вергилия, Данте, Сен-Жона Перса. Заканчиваю вторую работу такого же плана — книгу стихов «Часослов Ахашвероша», ориентированную на средневековые часословы с их праздниками и мифологией, но развёрнутую в вечное «сейчас». Пишу повесть о разных чудаках, собравшихся в одном горном посёлке, о «подранках» общества, придурках всяких — с точки зрения «креативных людей» современной цивилизации.…

— Вы больше поэт, но у вас есть и проза. Можно ли справедливо распределять свой дар между тем и другим?

— Поэзия хороша тем, что в ней язык максимально сконцентрирован, смыслы сгущены, оперируешь не описаниями, а квинтэссенциями. Ну, как бы это выразиться? Поэзия — это состав крови, а проза — одежда на том же теле. Но с помощью одежды можно устроить представление куда более демократичное, можно объяснить то, что с помощью метафоры не всякий поймёт. Впрочем, несмотря на все свои заверения и принципы, сегодня я пишу прозу, кажется, максимально приближённую к законам поэтического пространства — языка.

Если мы не свалимся в необратимую катастрофу, то поэзия как дыхание жизни будет продолжаться

— Какое из своих произведений вы считаете самым сильным?

— Мне удалось высказаться наиболее полно в романе о Владимире Соловьёве, русском философе и его современных учениках, тех самых чудаках вне попсы и моды, о которых я уже упоминал. Ещё это, конечно, «Проект Данте», моя итоговая книга, идею которой я обсуждал с Алексеем Парщиковым и Александром Иличевским, тогда ещё никому неизвестным молодым писателем. Думаю, у неё долгая и неожиданная судьба. Это долгоиграющая вещь.

— Самые близкие вам поэты — кто они? А кто из иностранных?

— Вадим Месяц, Алексей Парщиков, Алексей Афонин, Одег Асиновский, отчасти Аркадий Драгомощенко… Из ранних — Батюшков, Сумароков, Пушкин (особенно лирика и «Маленькие трагедии»), Фет — он гениален, Мандельштам, Заболоцкий, Цветаева… Из зарубежных — китайцы, Ду Фу, Катулл, театр Но, Шекспир — перескакиваем — Готфрид Бенн, Эзра Паунд, Т.С. Элиот, Дерек Уолкотт, Эшбери, Йейтс, Майкл Палмер в прекрасных переводах Алексея Парщикова и Александра Скидана, впрочем, стараюсь читать в подлиннике.

— Как вы считаете, а можно ли в полной мере прочувствовать стих в переводе?

— И без перевода-то — на родном — в полной мере единицам удаётся. Почуять главное — интуитивный импульс, вспомнить то родное, что у тебя, и этого иноязычного автора — возможно. Но не думаю, чтобы всем. Для этого надо учиться читать. Например, японские короткие стихи (Басё, Сайгё и т.д.) большинством воспринимаются в том же жанре, что и надписи на открытках: все умиляются, не догадываясь, что они и близко не подошли к стихотворению. Каждое такое стихотворение говорит не о твоей поверхности, а о твоей, возможно, до сих пор тебе не ведомой глубине, общей с автором, и приглашает к путешествию в эти дали. Понятно, что для этого нужна медитативная техника чтения, большинству читателей, даже искушённых, не знакомая. А если и знакомая, то не сопровождающаяся практикой. Понимаете, чтобы понять Пушкина, также нужен переводчик — с одного неправильного кода на другой, открытый к сути пушкинского мира. С русского на русский. Контакт даже с китайским поэтом или индейским — возможен. Надо включить интуицию. Хотя есть, конечно, труднопереводимые поэты — тот же Пушкин вызывает недоумение у европейцев и американцев — «что в нём хорошего?»

— Вы согласны, что гению лучше пишется «на голодный желудок»? И можно ли хоть как-то существовать на литературную деятельность у нас в стране?

— Гению пишется как пишется — он о желудке в связи с этим занятием не думает. На литературную деятельность существовать практически невозможно. Но если у писателя есть цель и дар — то возможности жить и писать приходят. А если стоит вопрос — стоит ли при такой оплате, или без оплаты, заниматься литературой, то лучше не начинать. Дело в том, что Пушкин не был большую часть профессионалом, Толстой Лев тоже. Профессионалы это — Донцова, Полякова, Акунин, Быков. Не Хлебников, не Парщиков…

— Как по-вашему, классическая поэзия — это вечная ценность или величина изменчивая?

— «Все конструкции неустойчивы» — надпись на стройке, которую приводит Экхарт Толле как формулу для мира форм, в котором мы живём. Все формы временны. Но есть формы, опирающиеся на временную основу бытия — и это так называемая классика: Сервантес, Гриммельсгаузен, Достоевский… А есть формы, опирающиеся на временные вещи. Так вот те, которые опираются на вечное, распасться не могут. Впрочем, как и сам человек. Они и вневременная опора — едины. Или это совсем другой случай.

Слава поэта, это когда его книжку кладут под подушку больному, и тот наутро выздоравливает

— Можно ли сравнивать Пушкина и Лермонтова? И, кстати, кто из них вам ближе?

— Можно, конечно, только зачем. Почему не Пушкина и Тредиаковского или Бродского? Ну, если всё же… Пушкин и Лермонтов, то это два разных типа озарённости. О дзенстве Пушкина, его просветлённости, до сих пор мало кем понятой (нет аппарата понимания, опыта), лучше всего написал Николай Болдырев. До этого Достоевский кое-что уловил. Оба «критика» обладали опытом мгновенного озарения, постижения духовного всеединства мира, как и сам Пушкин. Им было что сказать, они знали, о чём идёт речь, не понаслышке. Лермонтов — первый в русской литературе уловил тему вечной красоты мира, отблеск женственной Премудрости, Софии, передав эстафету Блоку, Владимиру Соловьёву, Андрею Белому, не говоря уже о Фете. Всё это встречи с реальностью мира, не выдуманной, не языковой, а мировой.

— Применимо ли понятие «актуальность» к поэзии?

— Актуально всегда вневременное — озарение, любовь, постижение, сострадание. Они располагаются по своей природе вне времени, хотя и могут быть разложены вдоль временного сектора, как кинофильм или MP3 запись, которая лежит на диске вся сразу, а потом реализуется при прослушивании. Вневременные вещи всегда современны. Внешняя актуальность не так интересна — это как раз конструкция, которая неустойчива. Но другое дело, что через внешние актуальные декорации может пробиться вневременной свет, как это было и с Блоком, и с Заболоцким, и с Маяковским. У нас это получается у Фанайловой.

— Каким вы видите будущее русской литературы? Согласны ли, что сейчас она испытывает подъём?

— Русская литература (и не она одна) неуловимо вплыла в период узаконенного правилами «хорошего» литературного тона невежества. Во всяком случае, при наличии множества необычайно талантливых людей, современная литература лишена великой анонимности Бытия. Это азы для любого живого человека всех времён, кроме последних. Грубо говоря, дело в приоритетах. Если на первом месте для человека, для писателя находится основа бытия, а потом уже — он сам, как сотворец этой вечно пульсирующей, новой, невероятно неожиданной основы всего — то такая позиция целомудренна и мощна. Но сегодня на первом месте у большинства поэтов стоит их наивная опора на свою невеликую личность, при том, что даже великая личность, не учитывающая свою основу, свой сук, на котором сидит, свою истинную природу — по крайней мере, карикатурна. Не учитывать того, что во все времена было началом для культуры и жизни, хотя и выступало под разными именами — Бытие, Дао, Великий Предел, Мать, Вселенная, Бог — это ходить в коротких штанишках, воображая, что ты уже взрослый.

Если мы не свалимся в необратимую катастрофу, то поэзия как дыхание жизни будет продолжаться. И она будет прекрасна.

— Язык сегодня безбожно коверкается. Как нам сохранить его чистоту, спасти нашу грамотность?

— Думаю, что скоро большинству станет ясно, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего. Ни ТВ, ни семья, ни улица, ни театр сегодня помогать говорить грамотно не будут. Не думаю также, что это можно осуществить сверху, хотя буду первым, кто поприветствует продуманные шаги в этом направлении.

— Как вы относитесь к глобализации? По-вашему, добро она — или зло?

— Глобализация — плод погони за комфортом. Об этом прекрасно написал Бодрийяр, и тут нечего добавить. Существуют два типа взаимодействия с окружающей средой — приспособление и преображение. Приспосабливаются животные. И приспосабливаются люди, когда они встают на путь подчинения мира при помощи технологий, политики, машин. Это форма протезирования мира, которая оборачивается протезированием человека, что мы сейчас и имеем перед глазами.

Но существует и путь преображения мира, высветления всего его разнообразия. Тут речь должна идти не о глобализации, а о Всеединстве. Глобализация — это внешняя и злая карикатура на всеединство, которое направлено на развитие не внешних вещей — технологий, магазинов, форм жизни — а на путешествие человека в свои внутренние сияющие пространства, в своей глубине одни на всех. В результате такого движения к центру Бытия сам материальный мир высветлится и засияет. Но массе на сегодня понятней автомобиль, секс и, конечно же, фальшивый «я сам». Впрочем, выход есть, правда в условиях массового гипноза, набирающего силу, он всё более проблематичен.

— Как вам «нравятся» события, которые происходят сейчас на Украине? И как может интеллигенция повлиять на ситуацию?

— На Украине не происходит ничего нового. К сожалению. Все войны носят компенсаторный характер. Люди сводят счёты друг с другом. Такая потребность у людей возникает при отсутствии внутреннего мира. Внутренняя война отдельной личности, воспринимаемая почти как неощущаемая норма, продолжаясь в словах, действиях, искусстве, политике, умножаясь миллиардами «носителей», не может не стать войной внешней. Сегодня это Украина, Ближний Восток, вчера — Афганистан, Корея, Мировые войны, Тридцатилетняя война, Троя — и так до Каина как архетипа компенсации за счёт внутренней агрессии внешней недостаточности. Я думаю, что единственный выход — не поддерживать ситуацию войны. Для этого нужно обрести мир внутри себя. Меня призывают занять ту или иную сторону, положение вне правой или левой руки как единственно «правой» кажется большинству правдолюбцев предательством и трусостью. Я всё же хочу обратить внимание, что, кроме двух рук, у организма есть ещё и всё остальное тело. Я не хочу выбирать либо правую руку, либо левую. Постановка вопроса заведомо наивна. К войне ведёт воинственность, воинствующая односторонность, по выражению Григория Померанца. Я постараюсь остаться (а это непросто) на территории мира. В нашей истории такое удавалось, скажем, Максимилиану Волошину. Когда свирепствовали белые, он прятал от расстрела красных, и наоборот.

Если мы настроены на одностороннюю правоту, а не на любовь, то, скажите, каким образом войны прекратятся? Хотя я не отрицаю, что есть ситуации, когда надо брать в руки оружие, и было бы малодушием этого не сделать. Но они всегда конкретны, неконцептуальны. Концепции — это мутная вода разгорячённых журналистов и «мудрых» политиков, в которой ничего не видно. Жест сострадания, даже с оружием в руках, личен, экзистенциален.

— Что бы вы хотели пожелать молодым талантливым поэтам, которые только-только «пробиваются» в литературе? Что есть для поэта слава?

— Прислушиваться к тому, что говорит их глубина глубин. Там есть всё. Всё остальное не так важно. Слава поэта, это когда его книжку кладут под подушку больному, и тот наутро выздоравливает, как это произошло со «Скорбными песнопениями» Нарекаци в Армении. Знаете, тут жёсткие вещи начинаются, мало кому приятные: жизнь и смерть. Посмотрите, где умер Мандельштам, где Сервантес, Маяковский… Настоящая слава — вещь смертельная, не для интервью.

Беседовала Елена СЕРЕБРЯКОВА