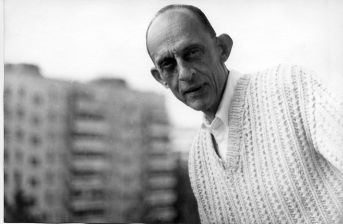

Виктор Голышев: «Путь в литературу мне проложила физика»

С творчеством Виктора Голышева российский читатель знаком по знаменитым романам Джорджа Оруэлла, Кена Кизи, Трумена Капоте и многих других англоязычных писателей, произведения которых он блистательно перевёл на русский язык. Не случайно Виктора Петровича причисляют к «золотой когорте» переводчиков. Не только простые читатели, но и профессиональные критики высоко оценивают его работы, по праву называя Виктора Голышева «патриархом отечественной школы художественного перевода». Имя этого великого мастера слова в нашей стране знакомо сегодня и более молодым поклонникам зарубежной классики, ведь именно его перу принадлежит перевод пятого тома легендарного Гарри Поттера. Но, несмотря на то, что переводы этого автора в литературном мире считаются образцом по исполнению, сам Виктор Голышев убеждён, что идеальных переводов не бывает

— Виктор Петрович, как же вы из физиков переметнулись в лирики?

— Уже после окончания института я работал в лаборатории. Мне было понятно, что мы занимаемся тупиковым делом. Точнее, не мы, а я. В лаборатории делали гибридную вычислительную машину для конкретной задачи. Прошло несколько лет, и то же самое, наверное, легко было сделать на компьютере. В общем, моя работа казалась мне бесперспективной. А я ещё занимался переводами. Переводил после работы и по выходным. Получался один рассказик в год. Потом — печатался. Писательская деятельность мне нравилась тем, что начальников нет, делай что хочешь.

— И с какого произведения всё началось?

— С рассказа Сэлинджера, которого тогда никто здесь не знал. Мы перевели его с другом, Эриком Наппельбаумом. Год он провалялся. Потом знакомый писатель отнёс его в газету «Неделя». Там его спустя год и напечатали. Так не спеша после работы переводил рассказ за рассказом. Таким образом, пока я работал, рассказа три-четыре перевёл.

— А как это оплачивалось?

— За один рассказ мне платили примерно 80 рублей. А на работе зарплата у меня была 110 рублей. На это жить нельзя было. Но как только за напечатанный перевод мне заплатили 300 рублей, я ушёл с работы.

— Виктор Петрович, а вы никогда не задумывались о том, что большинство наших писателей — это переводчики: Устинова, Акунин, Маринина, Крюкова, Константинов, Чуковский?

— У кого-то есть душевный запас для писания, а рука на переводе набита. Для многих это, наверное, связано с филологией, с наличием больших умственных сил, которые в одних лишь переводах не реализовать. Но, с другой стороны, многие именитые писатели никогда переводчиками не были. Из разных областей приходят в литературу. Бродский, например, откуда пришёл?

— Вы ведь дружили. Легко было быть другом Иосифа Бродского? Каким он был человеком: весь в себе или открытым?

— Он был человеком совершенно от мира сего. У него, конечно, были сильные перепады настроения, но он был лояльным человеком. Всегда, когда мог, он помогал другим. Он был очень верным другом, лишённым отстранённости, эгоизма, которые мы часто видим в художниках. Я, благодаря ему, в первый раз попал в Америку. И в смысле готовности прийти на помощь он не изменился и после того, как стал влиятельным человеком. Другое дело, что к некоторым людям он довольно резко относился и мог сказать им в лицо всё, что о них думает. Но я, к счастью, в эту категорию неприятных для него людей не попадал.

— У вас было ощущение, что вы с ним на равных дружите?

— Да. Потому что стихов я не писал, нас объединяло то, что мы оба были связаны с литературой. Кроме того для меня нет низших и высших.

— Вы часто встречались?

— Нет, не часто, когда он приезжал по делам в Москву. Он иногда останавливался у меня. А это бывало раза два-три в год.

— Кстати, об Америке. Набокова трудно было переводить?

— Я переводил только одну его статью. И для меня это было очень легко.

— А с каким ощущением вы переводили Джорджа Оруэлла?

— С одной стороны, было легко, потому что не чувствовалось в тексте никакого козыряния. Это очень чёткая проза. С другой стороны, было трудновато, потому что нет никаких выкрутас, очень ясная мысль и очень точно сказано. У тебя совсем мало свободы. И текст отравляет, потому что он очень мрачный. Но что трудно было переводить, я не могу сказать. Там задача была одна: не сфальшивить. Потому что этот писатель очень честной мысли. И не в смысле социальных оценок, а в самом изложении, в письме. И мне нужно было просто это сохранить. Но трудность для меня состояла не в этом, а в том, что на длительное время приходилось погружаться во всю эту безысходную жизнь. Однажды я спросил Марию Фёдоровну Лорие, почему она не переводит Фолкнера. Она сказала, что ей было бы тяжело жить в его мире. С книжкой — или в ней — год живёшь, а то и три, пусть даже не круглые сутки.

— Вы сами выбирали, кого переводить или же был какой-то социальный заказ?

— При советской власти всё, что я переводил (кроме нескольких рассказов, над которыми я работал по просьбе издательства), было моим выбором. Другое дело, что иногда бывало сложно это куда-то пристроить. Выхода одной маленькой книжки, например, пришлось ждать семь лет. Но переводил только то, что хотел сам. Иногда издательства просили перевести тот или иной рассказ, и я делал это. Если произведение не очень большое, скажем, 15 листов, начинаешь переводить его на свой страх и риск, а потом посылать в разные журналы. Иногда до публикации проходит и год и два. Главное, чтобы на этот период были деньги до следующего гонорара.

было моим выбором. Другое дело, что иногда бывало сложно это куда-то пристроить. Выхода одной маленькой книжки, например, пришлось ждать семь лет. Но переводил только то, что хотел сам. Иногда издательства просили перевести тот или иной рассказ, и я делал это. Если произведение не очень большое, скажем, 15 листов, начинаешь переводить его на свой страх и риск, а потом посылать в разные журналы. Иногда до публикации проходит и год и два. Главное, чтобы на этот период были деньги до следующего гонорара.

— Вы считаете, что идеальных переводов не бывает. Но ведь гуляет же уже лет 60 один и тот же перевод Шекспира «Двенадцатой ночи»: «Вы комедиант?». «Нет, моё глубокое сердце!». Или: «Кричал бы ваше имя гулким холмам, чтоб вторила воздушная болтунья». Неужели нельзя придумать что-то новое, более оригинальное?

— Да, можно. Мне тоже пришлось повозиться, когда перед постановкой в театре меня попросили сравнить существующие переводы пьесы «Сон в летнюю ночь» и подкорректировать неточности. Я пересмотрел несколько переводов. И одним из них был перевод Осии Петровича Сороки. Было совершенно ясно, что надо было отдать предпочтение его переводу. В переводе стихов иногда страдает содержание, нюансами которого иногда поступаются ради рифмы, ритма, благозвучия и т.д. А в театре очень важно именно слуховое восприятие, чтобы с первого раза можно было понять, о чём речь. Вот у него гораздо чётче это чувствовалось. Ведь бывает, вроде и складно всё, а надо ещё раз прочесть, чтобы дошло. В театре второй раз не скажут.

— Вы ведь из литературной семьи. Не думали продолжить традиции?

— Нет. Я только в 44-м году в школу поступил. Какое писательство?! У меня в те годы даже идеи такой не было. Моя мать уже в довольно зрелом возрасте стала переводчицей и членом Союза писателей. А я тогда, учась в школе, очень презирал эту организацию, как и гуманитарные науки вообще. Меня интересовала физика, я любил читать Перельмана. И свою литературную деятельность, если можно так выразиться, я начал именно с технических переводов.

— А почему всё-таки нельзя создать эталонный перевод?

— Во-первых, потому что однозначного соответствия между двумя языками нет. Слова в языках не совпадают по объёму значений. Например, в английском языке есть письменный стол, а есть — обеденный и обозначаются они разными словами. У нас же это и в том, и в другом случае всё равно стол. В результате каждый раз ты немного отклоняешься и неточно переводишь. Дальше, например: можно перевести предложение с деепричастным оборотом, а можно сделать его сложносочинённым. Мы говорим на одном языке, допустим, грамотно, а выражаемся по-разному. Я пробовал сравнивать переводы Зверева и Харитонова на примере одной и той же повести. Одна фраза у одного лучше переведена, другая — у другого. В целом же они оба — хорошие переводчики. Или три перевода одного рассказа Набокова, и спрашивал мнение студентов. И предпочтения были разные. Мало того, что производитель перевода индивидуален. Потребитель — тоже. Не может быть эталонной картины, или эталонной симфонии. Физика — наука, то есть что-то общезначимое, а одни и те же явления описывает разными способами , и нельзя сказать, какой лучше. Разве что — удобнее в каком-то конкретном случае.

Беседовал Виталий КАРЮКОВ